深夜営業なのに「風営法違反」?届出を出していても警察から指導される5つのパターン

「届出を出してるから安心」…ではない現実。

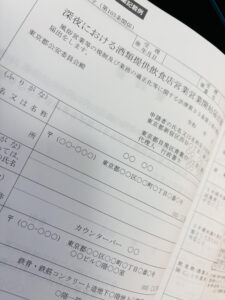

「深夜にお酒を提供するから、

深夜酒類提供飲食店営業の届出を出した。

これでもう大丈夫。。。」

…そう思われているオーナーの方、意外と多いのではないでしょうか?

実はこの「安心」が落とし穴になることもあります。

深夜営業に関する届出はあくまで“提出”であり、“許可”ではありません。

届出後も営業方法や店舗の使い方によっては、警察から指導を受ける可能性があります。

今回はどのような場合に警察から指摘、指導されてしまうか、

専門行政書士の私がめちゃくちゃわかりやすく解説します!

◆届出を出していても指導される5つのパターン

1.客引きをしていた

客引きがダメなことはオーナー様もよく理解されていると思います。

店舗周辺での客引き行為は、風営法に抵触する可能性があります。

声かけやビラ配りも注意が必要です。

※地域によっては「客引き禁止条例」も存在します。

オープン直前、直後にビラ配りやティッシュ配りをしたい場合、

勝手にやってもそれほど目立つことはないかもしれませんが、

誰がいつ警察などに通報するかわかりません。。。

せっかく届出も出して無事営業できる!という段階で嫌な思いはしたくありませんよね。。。

念のため、道路占有許可を取って堂々とされることをオススメします。

2.店内が暗すぎる(照度基準違反)

ムード重視で照明を落としすぎていると、

警察から「暗すぎる」と指摘されることがあります。

見通しの悪さや接待を疑われる原因にもなりかねません。

届出の時より微妙に照明を落としたい場合は、

照度の数値が問題ないか行政書士に確認してもらうのも1つの手です。

※例えば、東京都では、明るさは20ルクス以上というルールがあります。(ルクスって言われてもピンとこないですよね…)

3.音量トラブルで通報される

スピーカーの音が大きく、近隣から「うるさい」と通報されると、

警察が立ち入りすることもあります。

防音対策は必須です。

深夜営業ですので、お店の立地が住宅街が近い、目の前にマンションがある、

などの場合は、いつクレームが入るかわからないので日頃から注意が必要です。

4.店内構造が届出図面と違っている

内装を改装したのに、再届出をしていなかった…

これはよくあるミスです。

届出時の図面と実際の店内が異なれば、違反とみなされることがあります。

変更するときは事前に行政書士に相談しましょう。

5.接待まがい”の行為が行われている

お客様の隣に座って乾杯をする、

カラオケのデュエットに参加するなど、

一部の行為が「接待」と誤解され、風俗営業の無許可営業と見なされる可能性があります。

いくらオーナー様の主観で、「これは接待じゃない!」と言っても、

警察が客観的に見て「これは接待にあてはまる」と判断されてしまうこともあります。

「届出=安心」ではないことを意識しておくことが大切です。

◆営業開始後から営業方法を定期的にチェックする

大切なのは、

“届出を出した後の営業内容”が問題ないかを定期的に確認することです。

行政書士などの専門家によるチェックや、営業開始前のアドバイスは非常に有効です。

警察に指導されず、安心して営業しつづけるためにも、

もし、「これってダメなの?」と疑問に思われたら、

専門の行政書士などに相談してください。

<無料相談受付中>

ステイブル行政書士オフィスは、

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面の作成・チェックをはじめ、

申請書類の作成から自治体とのやりとりまで、

トータルでのサポートを提供しています。

・自分で描いた図面のチェックだけでもOK

・面倒な用途地域の確認や届出書作成もお任せ

・オンライン相談にも対応しています

ぜひお気軽にご連絡をください。

その他、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、図面作成代行サービスの詳細はこちら

今後も飲食店営業許可、風俗営業関連、

キャッシュレス決済導入に役立つ情報を発信していきます!

使用画像:

Image by Squadron from Pixabay

この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。