民泊を始めるには?必要な手続きと注意点を行政書士が解説

「空き部屋を有効活用したい」

「副収入を得たい」

といった理由から、

民泊を始めたいと考える方が増えています。

しかし、

民泊はただ人を泊めればいいというわけではなく、

法令に基づく手続きや基準のクリアが必須です。

今回は、

民泊を始める際に必要な手続きや注意点について、

行政書士の視点からめっちゃ分かりやすく解説します。

◆民泊には3つのタイプがある

まず、「民泊」といっても、

実は大きく分けて次の3種類があります。

1.住宅宿泊事業(民泊新法)

2.旅館業法に基づく簡易宿所営業

3.特区民泊(国家戦略特区)

どの制度を使うかによって、

申請先や要件が異なります。

以下でそれぞれの概要と

手続きの流れを見ていきましょう。

◆1.住宅宿泊事業(民泊新法)による民泊

<特徴>

・年間180日までの営業が可能

・届出制(許可ではなく届出)

<手続きの流れ>

1.自治体への届出(オンラインまたは書面)

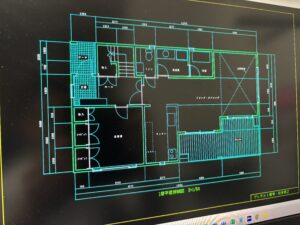

2.必要書類の提出(間取り図、設備、本人確認書類など)

3.消防・衛生に関する基準の確認

4.近隣住民への事前説明や掲示義務

5.住宅宿泊管理業者との契約(必要な場合)

<注意点>

180日制限があるため、通年営業は不可。

地域によっては条例で営業が制限されていることがあります。

◆2.旅館業法の簡易宿所営業による民泊

<特徴>

・年間営業日数の制限なし

・許可制(保健所の許可が必要)

<手続きの流れ>

1.建築基準法・消防法に適合した施設整備

2.保健所への事前相談

3.簡易宿所営業の申請

4.現地検査

5.営業許可の取得

<注意点>

玄関帳場の設置、避難経路、

トイレ数など厳しい構造要件あり。

建築基準法の「用途変更」が必要な場合もあります。

◆3.特区民泊(国家戦略特別区域)

<特徴>

・特定の地域(例:大阪市・東京都大田区など)のみで実施可能

・滞在期間が2泊3日以上などの条件あり

<手続きの流れ>

1.自治体への申請

2.要件を満たす施設・設備の整備

3.地域によって独自の基準・ルールあり

<注意点>

対象地域に限られている。

民泊新法よりも柔軟な制度だが、自治体によって基準はまちまち。

◆民泊を始める前に確認すべきポイント

・建物の用途地域・管理規約の確認(分譲マンションの場合)

・近隣住民とのトラブル防止対策

・消防設備の設置義務

・保健所や行政との事前相談

◆行政書士がサポートできること

民泊の手続きは、

建築・消防・衛生と多岐にわたります。

行政書士は以下のようなサポートが可能です。

・住宅宿泊事業の届出代行

・簡易宿所営業許可の申請サポート

・必要図面(間取り図など)の作成

・関係官公署との事前協議

・管理規約や利用規約の整備

◆まとめ

民泊を始めるには、

どの制度を使うかをまず決め、

それに応じた手続きと施設の整備が必要です。

適切な制度を選び、

トラブルを避けて安心・安全な運営を行うためにも、

専門家のサポートを受けることをおすすめします。

<無料相談受付中>

ステイブル行政書士オフィスは、

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面の作成・チェックをはじめ、

申請書類の作成から警察署とのやりとりまで、

トータルでのサポートを提供しています。

・お店の測量から図面作成もOK

・面倒な用途地域の確認や届出書作成もお任せ

・オンライン相談にも対応しています

ぜひお気軽にご連絡をください。

その他、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、図面作成代行サービスの詳細はこちら

今後も飲食店営業許可、風俗営業関連、

キャッシュレス決済導入に役立つ情報を発信していきます!

使用画像:

UnsplashのFilios Sazeidesが撮影した写真

この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。