民泊申請に必要な「図面」とは?失敗しないための基本ポイントを行政書士が解説

「民泊を始めたいけど、申請に必要な図面ってどう描けばいいの?」

「建築士じゃないと作れないの?」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を始めるには、

管轄の保健所や自治体に提出するための各種図面の添付が必須です。

この図面の内容や正確さによって、

申請がスムーズに通るかどうかが決まると言っても過言ではありません。

今回は、行政書士の立場から、

民泊申請に必要な図面の種類や作成時の注意点を

めちゃくちゃわかりやすく解説していきます。

「自分で描けるの?」

「どこまで求められるの?」

といった疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。

◆民泊申請に必要な図面の種類とは

民泊の届け出や許可申請にあたって、

基本的に提出が求められる図面は次のとおりです。

1.平面図(間取り図)

物件全体のレイアウトを示した図面です。

申請対象となる部屋の配置や用途、玄関・窓・出入口の位置などを明確に描きます。

記載すべきポイント

・玄関の位置(出入口の明示)

・宿泊に使用する部屋の範囲(居室の表記)

・トイレ・洗面所・浴室などの衛生設備

・廊下や階段、火災報知器の位置(自治体によっては必要)

2.求積図

使用する面積(専有面積)を正確に表した図面で、

自治体によっては居室の面積要件(例:7㎡以上)を

満たしているか確認するために求められます。

3.周辺見取り図(案内図)

物件の所在地がわかる地図です。

Googleマップなどで近隣の建物、道路、駅、保育施設等の位置を

把握できるものを添付するのが一般的です。

4.立面図や断面図(必要に応じて)

新築・改装物件などで、

建物構造を確認するために求められることがあります。

◆図面作成時の注意点・チェックリスト

図面が不十分だったり、不正確だったりすると、

追加提出や修正指示、最悪の場合は不許可となるケースも。

作成する際は、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。

・スケール(縮尺)を明記する

図面には必ず「1/100」や「1/200」などの縮尺を記載しましょう。

これがないと、面積の確認ができません。

・寸法・面積をきちんと表示する

求積図では、居室や共用部の寸法・面積を数値で明記します。

自治体によっては、宿泊者数の算定にも関わってきます。

・避難経路や通路の幅も記載する

特にマンションやアパートなどでは、

避難経路や通路幅が基準を満たしているかが審査のポイントになります。

◆図面は自分で作れる?それとも専門家に頼むべき?

図面の作成自体は、

建築士の資格がなくても可能です。

実際、手書きやパソコンソフト(CAD、Excel、間取りアプリなど)で

作成して申請が通ることもあります。

しかし、

・正確な寸法や縮尺が必要

・面積や用途地域の要件を考慮しないと不許可になる

・自治体ごとに求められる図面が微妙に異なる

といった理由から、不安がある方や時間がない方は、

行政書士や建築士に依頼するのが確実です。

◆図面は“ただの間取り”ではない

民泊申請における図面は、

「ただの間取り図」ではありません。

申請者が法律や衛生基準を理解しているか、

適切に運営できるかを判断する材料として扱われます。

だからこそ、

「図面作成=単なる形式作業」と考えてしまうと、

思わぬ修正や不許可のリスクに直面することになります。

<無料相談受付中>

ステイブル行政書士オフィスは、

民泊申請に必要な図面の作成・チェックをはじめ、

申請書類の作成から自治体とのやりとりまで、

トータルでのサポートを提供しています。

・自分で描いた図面のチェックだけでもOK

・面倒な用途地域の確認や届出書作成もお任せ

・オンライン相談にも対応しています

ぜひお気軽にご連絡をください。

その他、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、図面作成代行サービスの詳細はこちら

今後も飲食店営業許可、風俗営業関連、

キャッシュレス決済導入に役立つ情報を発信していきます!

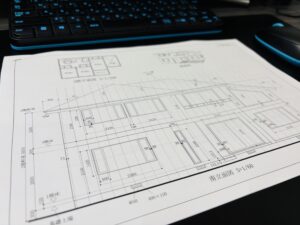

使用画像:

自分で撮影しました。

この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。